Иногда мне кажется, что сегодня про искусственный интеллект слышал даже кот соседа. Вокруг — много статей, новостей, страшилок о том, что «роботы нас заменят», и радостных прогнозов: «ИИ спасёт бизнес и увеличит прибыль на 300%».

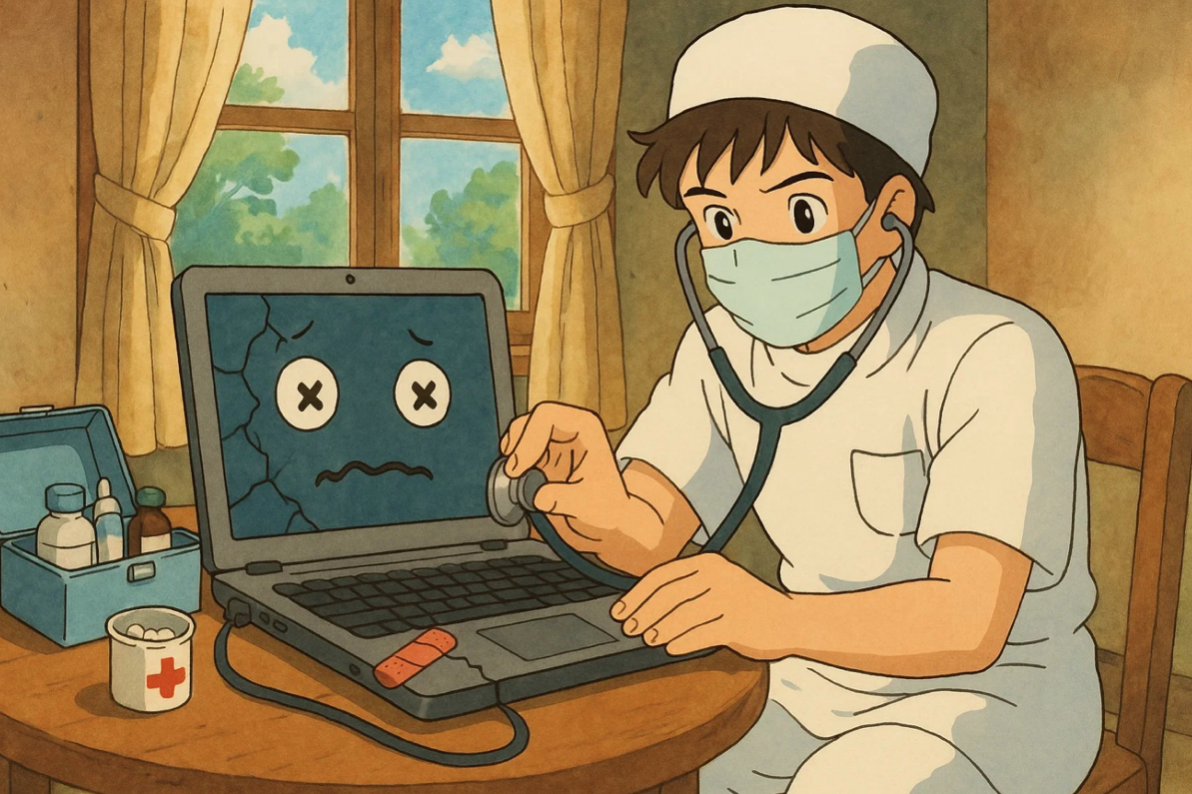

Ко мне, как к руководителю IT-компании, часто приходят заказчики с вопросом: «Нам нужен ИИ. Что вы посоветуете?» И я каждый раз улыбаюсь. Потому что это примерно как прийти к врачу и сказать: «Доктор, мне нужно лекарство». Какое лекарство? От чего? Для чего? Тут и начинается самое интересное.

На самом деле внедрение ИИ в компании — это не про модные игрушки. Это про стратегию, здравый смысл и умение шаг за шагом двигаться от идеи к результату. И чтобы этот путь не превратился в хаос с потраченными бюджетами, я собрала чек-лист — с чего именно стоит начинать.

Почему бизнесу сложно внедрять ИИ

Первое, с чем сталкиваюсь, — мифы. Их так много, что иногда кажется, будто вокруг ИИ целый фольклорный эпос.

Миф №1. ИИ — это очень дорого.

На самом деле можно начать с малого. Да, построить собственную дата-центр-инфраструктуру — дорого. Но подключить облачные сервисы и протестировать гипотезу — вполне реально для компании среднего размера.

Миф №2. ИИ заменит людей.

Нет. ИИ скорее снимает рутину, чтобы люди занимались тем, что реально требует человеческого мозга: стратегией, креативом, управлением. В лучшем случае он ваш ассистент, но никак не «новый директор».

Миф №3. Это только для корпораций.

Мы внедряли ИИ и в крупнейших компаниях, и в микропредприятиях с 50 сотрудниками. Масштабы разные, но подход одинаковый: понять, зачем именно нужен инструмент, и двигаться по шагам.

Почему же всё-таки компании спотыкаются?

Причины банальны: хотят «сразу всё и вчера», нет стратегии, не хватает данных, а иногда просто нет команды, которая понимает, что делать. ИИ превращается в модное слово в презентации, но не в реальный проект.

Чек-лист внедрения ИИ

Теперь к самому вкусному — пошаговый план. Я его вывела на основе практики: и успешных кейсов, и тех, где всё пошло не по плану.

Шаг 1. Определите бизнес-задачи

Запомните: внедрение ради внедрения — путь в никуда.

Не «мы хотим ИИ», а «мы хотим сократить время ответа клиентам с 10 минут до 1».

Или: «мы хотим прогнозировать спрос и оптимизировать складские остатки».

Если задача звучит чётко, её можно измерить. А значит, потом можно проверить, достигли вы результата или нет.

Типичная ошибка: начинать с красивой игрушки, которая не решает бизнес-проблему.

Шаг 2. Проведите аудит данных

ИИ питается данными. Если их нет — он бесполезен.

Когда мы приходим к клиентам, первое, что делаем — спрашиваем: «А где у вас данные?»

Тишина.

Они где-то есть, но в Excel на компьютере бухгалтера, в CRM пятилетней давности и ещё в голове у менеджера по продажам.

Что важно:

- собрать данные в единое хранилище;

- проверить их качество (ИИ на мусоре выдаст мусор);

- настроить процесс, чтобы данные обновлялись автоматически.

Метафора: представьте, что хотите готовить ужин. Если продукты залежались в холодильнике или их нет — никакой шеф-повар не спасёт.

Шаг 3. Выберите пилотный проект

Не нужно пытаться оцифровать всю компанию сразу. Начните с маленького кейса.

Примеры:

- чат-бот, который закрывает 30% типовых вопросов клиентов;

- модель прогноза спроса на одну товарную категорию;

- система рекомендаций для интернет-магазина.

Пилот позволяет проверить гипотезу без риска. Если работает — масштабируете.

Шаг 4. Соберите команду

ИИ — это не только про технологии. Нужны люди, которые будут этим управлять.

Ключевые роли:

- владелец продукта (тот, кто понимает, зачем это бизнесу);

- аналитик данных;

- разработчики;

- куратор внутри компании, который соединяет подрядчика и бизнес.

Если экспертизы нет, лучше привлечь внешнего партнёра. Но внутри всё равно нужен человек, который будет драйвить процесс.

Шаг 5. Определите инфраструктуру

Вопрос, который часто недооценивают: где будет жить ИИ?

- облако (быстро, гибко, но вопрос к безопасности);

- собственные сервера (дороже, но полный контроль).

В некоторых проектах мы используем гибридные модели. Главное — заранее понять, какие требования к безопасности и скорости есть у компании.

Шаг 6. Рассчитайте финансовую модель

«Когда это окупится?» — любимый вопрос финансового директора.

И правильно.

У любого ИИ-проекта должен быть понятный ROI. Для этого:

- ставим метрику успеха (снижение затрат, рост продаж);

- считаем стоимость разработки и внедрения;

- прогнозируем срок окупаемости.

Иногда пилот окупается за пару месяцев. Иногда — за год. Но если расчётов нет, проект рискует остаться красивой игрушкой.

Шаг 7. Управление изменениями

Это, пожалуй, самая сложная часть.

Сотрудники начинают сопротивляться: «Нас заменят!» или «Зачем нам эта новая система?»

Важно объяснять, что ИИ — это помощник.

Проводить обучение. Давать людям примеры, как им станет легче работать.

Один из клиентов внедрял систему прогнозирования продаж. Менеджеры поначалу игнорировали её. Но когда увидели, что планировать стало проще, и KPI растут, отношение резко изменилось.

Шаг 8. Масштабирование

Если пилот удался — можно двигаться дальше.

- расширять функционал;

- подключать новые отделы;

- внедрять аналитику на уровне всей компании.

Главное — делать это постепенно. ИИ-проекты любят эволюцию, а не революцию.

Подводные камни

Где чаще всего всё ломается?

- Нет стратегии. Запустили пилот, но не знают, куда дальше двигаться.

- Нет данных. Без них всё рушится.

- Слишком большие ожидания. Хотели ИИ, который «решит всё», а получили маленькую функцию.

- Экономия на экспертизе. Решили «сами справимся», а в итоге потеряли время и деньги.

И здесь приведу реальную историю.

К нам однажды пришёл крупный бренд, который занимается продажей напитков. У них была идея: внедрить в торговые точки систему с ИИ, которая «позабавит» покупателей. План был такой: на экране (планшете) человек голосом говорит, что он хочет, а система подбирает подходящий напиток.

Звучит эффектно, правда? Но на практике сразу встали подводные камни:

- Голосовой ввод в шумном помещении. Представьте себе магазин, полный покупателей, музыка, разговоры. Как системе корректно распознать запрос?

- Нет базы данных о напитках. А значит, ИИ просто нечем обучать. Отзывы отсутствуют, характеристики собраны хаотично. В итоге на запрос «что-нибудь бодрящее» система могла бы выдать полный абсурд.

- Маркетинговая природа идеи. Это история ради вау-эффекта, а бюджеты на такие активности всегда ограничены. Но то, что хотел клиент, стоило дорого.

Вместо того чтобы тащить ИИ туда, где он не нужен, мы предложили другое решение: лёгкий интерактив без ИИ. Покупатель проходит небольшой квиз — отвечает на вопросы, и система выдает рекомендацию напитка. Всё это — с яркой графикой, анимацией, продуманным копирайтом и долей фирменного юмора.

И знаете, что? Такое решение оказалось не только дешевле, но и эффективнее для целей бизнеса: оно вовлекает покупателей, создаёт позитивный опыт и работает стабильно. Без сложных технологий, но с результатом.

Итог

ИИ — это не магия. Это инструмент. Как молоток: можно построить дом, а можно сломать палец. Всё зависит от того, кто им пользуется.

Начать стоит не с покупки дорогих решений, а с вопросов:

- Что для нас приоритет?

- Какие данные есть?

- Какой маленький шаг принесёт быструю пользу?

И тогда процесс перестанет казаться страшным и непонятным.

Я всегда говорю клиентам: внедрять ИИ — это как учиться плавать. Не нужно сразу прыгать в океан. Начните с бассейна. Научитесь держаться на воде, сделайте первые движения — и только потом выходите в открытое море.

Компании, которые начнут сегодня, через пару лет будут лидерами рынка. Остальные будут догонять.

Вопрос только в том: вы хотите плыть впереди или барахтаться позади?

***

Если вы задумываетесь о внедрении ИИ, но не знаете, с чего начать — давайте поговорим. На сайте ItFox мы рассказываем о наших подходах и проектах. Там же можно оставить заявку на разработку и внедрение решений под ваш бизнес.