Часто владельцы бизнеса жалуются, что рекламные бюджеты «съедаются», а заявок нет. Причина в непрозрачной работе подрядчиков и отсутствии четкой системы оценки эффективности. В статье рабочий подход, который поможет наладить контроль.

Привет! Меня зовут Руслан Тажетдинов, я сертифицированный специалист по Яндекс.Директу, руковожу бизнес-юнитом продвижения в агентстве Riverstart и преподаю маркетинг в онлайн-школах.

Интернет-реклама может быть эффективной, если выстроена системно. Но на практике бизнес часто сталкивается с тем, что подрядчик не объясняет, что происходит: куда уходит бюджет, какие гипотезы проверяются и как оценивается результат.

Рассмотрим на примере одного из кейсов, как можно подойти к рекламе, нацеливаясь на контроль: с аналитикой, внятной логикой и прозрачностью.

Ситуация: новый подрядчик после провала предыдущей рекламы

Аквапарк с термальным комплексом в Нижнем Новгороде решил сменить подрядчика — реклама работала слабо, отчётности почти не было. Задача: выстроить кампанию заново, с нормальной системой контроля. Компания пришла в Riverstart с запросом на новую рекламную кампанию и недостающие элементы отчетов.

Что сделали:

- Проанализировали старую структуру рекламных кампаний.

- Получили данные Яндекса о спросе.

- Провели аудит посадочных страниц и ЦА.

Сформировали гипотезы и сделали медиаплан.

Мы ввели это все в работу и запустили кампанию. В результате после первого месяца работы конверсии выросли на 74%, а стоимость лида упала на 30%.

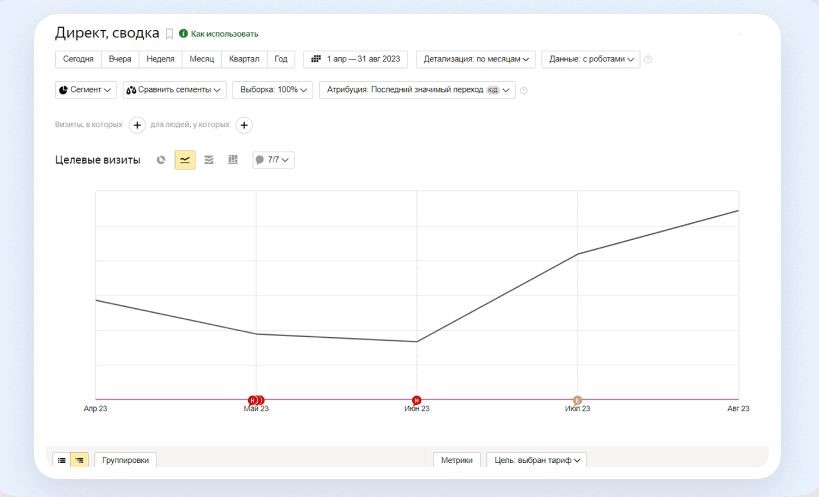

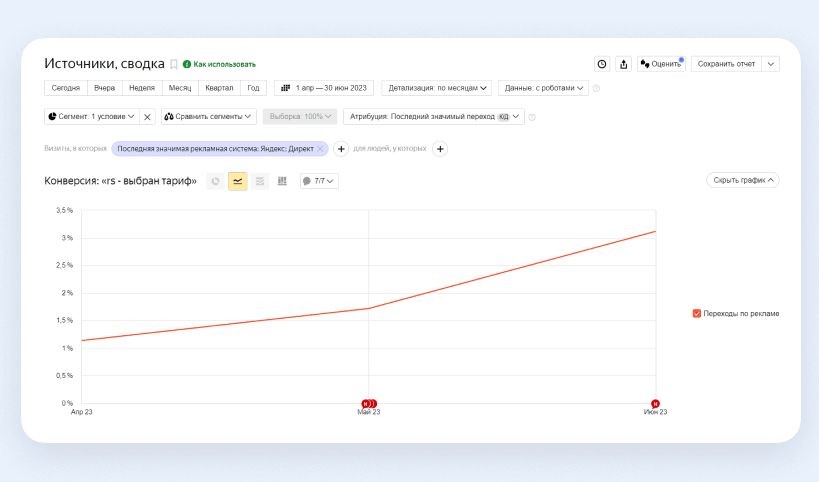

За три месяца для аквапарка конверсия по цели «выбран тариф» выросла на 90%:

Для терм оптимизация кампании дала такой эффект: конверсия для выбора тарифа выросла на 82%.

И, что важно, мы сформировали нормальную структуру работы, с которой можно действовать дальше. Покажу, как выстраивали работу, чтобы вы могли оценить вашу кампанию.

Что важно при запуске рекламы (и что можно требовать от подрядчика)

1. Предварительный анализ

Подрядчик должен погрузиться в продукт и аудиторию. Это значит:

- понять сегменты целевой аудитории,

- изучить спрос в поиске,

- посмотреть конкурентов,

- проанализировать прошлые кампании, если они были.

Без этого реклама превращается в шаблонный запуск «по наитию».

2. Структура кампаний и прозрачная логика

Важно, чтобы структура кампаний и сегментация были не из головы, а отталкивались от реального поведения аудитории.

В описанном кейсе было разделение по направлениям (аквапарк / термы), аудиториям (местные / туристы) и целям (продвижение бренда / работа с горячим спросом).

Была построена mind map — визуальная схема кампаний и гипотез. Это помогает и в работе, и в коммуникации с заказчиком.

Такую карту мы сформировали для примера с аквапарком:

3. Настройки и креативы — не «в стол»

Все материалы показываются до запуска. Это позволяет не тратить бюджет на неудачные формулировки, слабые офферы или баннеры, которые не соответствуют бренду.

Кроме этого, важно, чтобы подрядчик объяснил, почему выбраны именно такие тексты, заголовки и настройки — на чем это основано.

4. Прозрачное тестирование

Без тестирования реклама не работает. Но тестировать надо не бессистемно, а по плану: какие гипотезы, какие метрики, какие сроки. Не менее важно — фиксировать итоги.

В случае с аквапарком тестировали 4 направления: баннеры, реклама в соцсетях, поиск, медийные кампании на туристов. От каждой — отчёт и анализ.

5. Понятная отчётность

Раз в месяц — отчёт, где отражено:

- что делалось;

- как изменилась эффективность;

- что запланировано дальше.

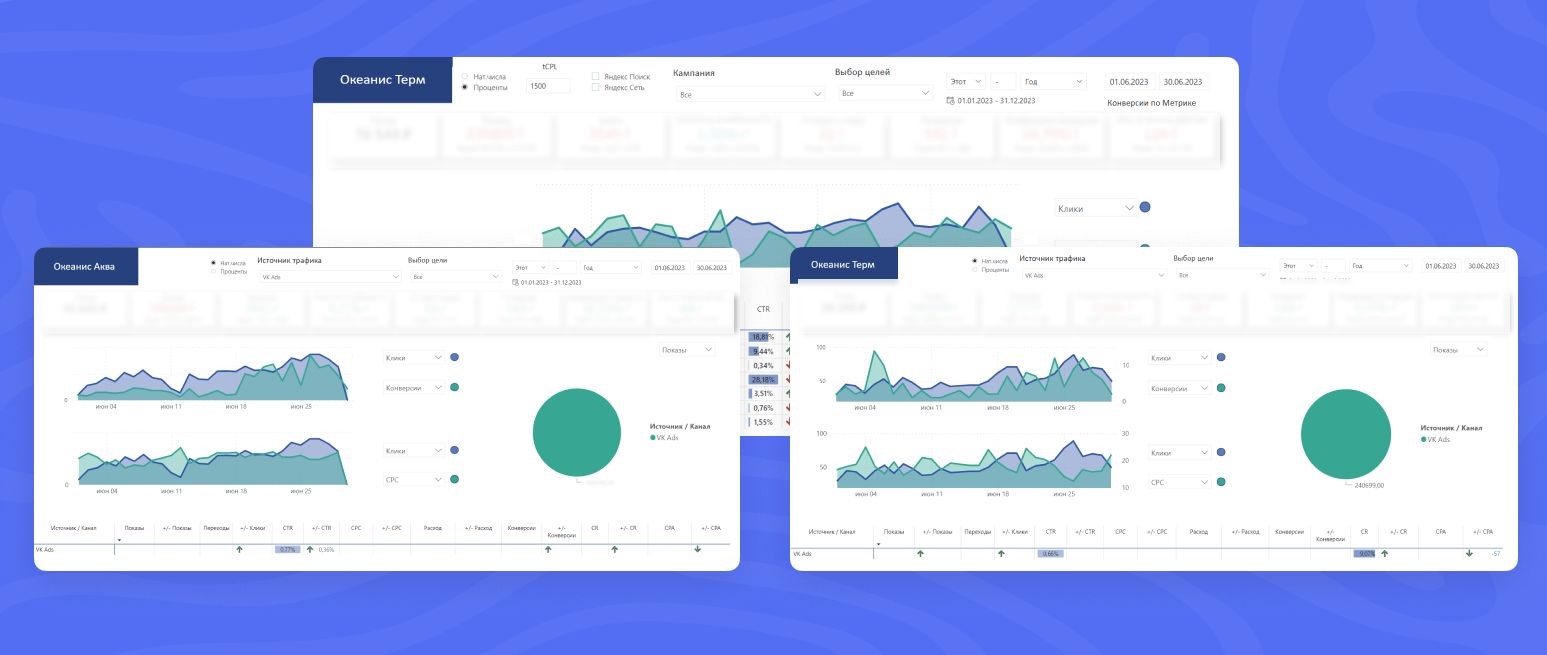

Плюс доступ к дашборду в Power BI: можно в любой момент посмотреть статистику по заявкам, аудиториям, устройствам, времени суток и другим параметрам. Это даёт понимание, что работает, а что нет.

Таким образом выглядят отчеты, для примера покажем фрагменты графиков для аквапарка и терм. Клиент сам выбирает, за чем ему интересно следить.

Чтобы реклама работала, нужна система

Не шаблонные настройки, а осознанный подход:

- с аналитикой на старте,

- гипотезами и планом тестирования,

- прозрачными метриками,

- регулярной обратной связью.

Настроенная аналитика и прозрачность на каждом этапе — ключ к тому, чтобы реклама не превращалась в «чёрный ящик». Это позволяет принимать обоснованные решения, контролировать результат и развивать маркетинг системно.

Чек-лист: как проверить рекламные кампании без лишних затрат времени

Чтобы реклама действительно работала на бизнес, важно не просто запустить кампанию, а выстроить систему — от исследований до отчётности. Вы можете проверять, насколько качественно работает ваш подрядчик, тратя не более 2 часов в неделю. Вот что должно быть в процессе:

- Маркетинговые исследования на старте

- Проанализированы ли аудитория, конкуренты и поисковый спрос?

- Есть ли чёткое понимание сильных сторон бизнеса и офферов?

- Сформулировано ли уникальное торговое предложение?

- Прогноз и стратегия

- Есть ли медиаплан с ожидаемыми результатами?

- Прописаны ли KPI, соответствующие бизнес-целям?

- Подготовка к запуску

- Согласованы ли тексты, креативы и настройки кампаний?

- Насколько материалы соответствуют маркетинговым данным?

- Настроена ли аналитика до запуска?

- Запуск и тестирование гипотез

- Тестируются ли разные подходы, аудитории и каналы?

- Прописаны ли гипотезы, есть ли под них бюджет и целевые метрики?

- Есть ли логика в выборе каналов и форматов?

- Отчётность и оптимизация

- Предоставляются ли регулярные отчёты с анализом динамики?

- Есть ли сравнение показателей месяц к месяцу и год к году?

- Представлен ли план корректировок на следующий период?

Если что-то из этого не реализовано — спросить подрядчика, почему. В противном случае бизнес остаётся в позиции «деньги тратим, результата не видим». Надеюсь, этот чек-лист поможет вам обрести больше ясности в вопросе оценки кампаний.

Связаться со мной можно через Telegram.